Isotopes

Résumé

Le numéro atomique Z d'un élément représente le nombre de protons présents dans son noyau.

- Z = 6 pour le carbone

- Z = 8 pour l'oxygène

- Z = 20 pour le calcium

- Z = 92 pour l'uranium

Dans le noyau se trouvent également des neutrons. Deux atomes peuvent avoir le même nombre de protons (Z), mais pas le même nombre de neutrons (N). Le nombre de masse A d'un élément est le nombre de nucléons présents dans son noyau soit A = N + Z. Deux atomes ayant le même Z mais pas le même A sont des isotopes du même élément chimique.

Ex : les atomes de carbone que nous connaissons sont majoritairement des atomes avec 6 protons (Z = 6) et 6 neutrons (A = 12), mais il existe une très faible proportion de carbone avec 6 protons (Z = 6) et 8 neutrons (A = 14). Ce « carbone 14 » est un isotope du carbone.

Un atome est stable lorsque le nombre de neutrons est proche du nombre de protons. Si un trop grand écart survient, le noyau devient instable et il peut subir une ou plusieurs désintégrations radioactives afin de retrouver une stabilité.

Les cases noires de la carte des nucléides de l'animation représentent les atomes dont le noyau est stable. Toutes les autres cases colorées correspondent à des atomes dont le noyau est instable. Tout atome instable va se désintégrer en un nouvel atome plus stable. La chaîne de désintégration se termine sur une case noire quand le dernier atome transformé est stable.

La radioactivité est un phénomène naturel au cours duquel le noyau d’un atome instable se dégrade en un autre élément plus stable. Lors de cette désintégration, des particules et/ou des radiations hautement énergétiques sont émises. On parle aussi de rayonnements ionisants puisque ces radiations ont la capacité de créer des ions lorsqu'ils pénètrent la matière. Nous connaissons de nombreuses applications de ces rayonnements, que ce soit dans le domaine médical (médecine nucléaire), la datation, la production d'énergie, le domaine militaire.

Merci à l'AIEA (Agence Internationale de l'Énergie Atomique) pour sa précieuse source d'information que constitue The IAEA's NUCLEUS information resource portal. Son API (Livechart Data Download API) fut d'une grande aide pour développer cette animation pédagogique.

Objectifs d’apprentissage

- Recenser tous les isotopes de tous les éléments connus.

- Comprendre les critères d'instabilité et les différents types de désintégration radioactive.

- Définir les chaînes de désintégration et les possibles ancêtres d'un élément stable.

- Introduire la demi-vie comme critère de stabilité.

En savoir plus

La radioactivité caractérise la propriété qu'ont certains atomes instables à se transformer (on parle de désintégration) en d'autres atomes plus stables. C'est un phénomène naturel. Cette activité s'accompagne d'une émission de particules.

La désintégration radioactive est un phénomène imprévisible et aléatoire. Il est intrinsèque à l'atome et ne dépend pas de la température, ni de la pression, ni de l'environnement. On ne sait jamais quand un atome instable va se désintégrer, car c'est un phénomène aléatoire que seule une loi de probabilité permet d'approcher pour une grande quantité d'atomes.

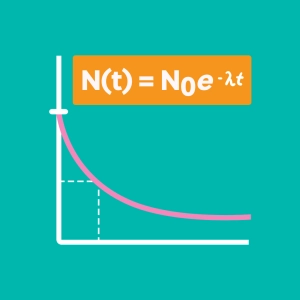

La demi-vie est une donnée importante pour caractériser cette probabilité de désintégration. Elle n'a de sens que pour un grand nombre d'atomes. La demi-vie correspond à la durée nécessaire pour que la moitié d'une quantité initiale de nucléides radioactifs se désintègrent. Le temps de demi-vie varie de quelques picosecondes à des millions d'années. Notons que plus la demi-vie est grande, plus l'atome est stable.

Il existe de nombreux modes de désintégrations radioactives, mais trois modes constituent l'immense majorité :

- Désintégration α : un noyau atomique X éjecte une particule α (Noyau d'Hélium) et se transforme en un noyau Y de nombre de masse A diminué de 4 et de numéro atomique Z diminué de 2. Cette désintégration concerne surtout les « gros noyaux » dont le nombre de masse est supérieur à 140.

- Désintégration β- : l'instabilité d'un noyau peut provenir d'un trop grand déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Si le noyau contient trop de neutrons, il peut gagner en stabilité en transformant un neutron en un proton. C'est la radioactivité β-.

- Désintégration β+: si l'instabilité provient d'un excès de protons par rapport au nombre de neutrons, c'est ce mode de désintégration qui permet de transformer un proton en neutron.

Ces désintégrations s'accompagnent souvent d'émission d'autres particules comme des neutrinos, des électrons, des positrons, rayons γ. Tous ces rayonnements sont très énergétiques.

Interprétation des probabilités :

Le pourcentage indique la probabilité qu’un nucléide se désintègre selon un certain type de désintégration nucléaire.

Cas du Bismuth 213 (Bi 213): 2 types de désintégration sont possibles (β- et α). La désintégration β- est plus probable (97,86 %) que la désintégration α (2,14 %). La somme des probabilités fait 100 % car les 2 réactions sont exclusives, c’est l’une ou l’autre et aucune autre désintégration ne peut avoir lieu.

Cas du Lawrencium 257 (Lr 257) : Plusieurs chaînes complexes de désintégration sont possibles pour mener à l’atome stable Thallium 205 (Tl 205). La désintégration peut commencer par une réaction β+ ou une réaction α. La somme des probabilités est ici supérieure à 100% : 15% pour β+ et 100% pour α. Cela signifie qu’au moins un nucléide de la chaîne va subir une désintégration α : soit dès le début pour générer Md 253, soit plus tard dans la désintégration des isotopes No 257 ou Md 257 ou Fm 257.

La somme des pourcentages inférieure à 100 % signifie qu’une fission ou une désintégration inconnue peut se produire. Ces cas ne sont pas représentés dans l’animation.

Le point d’interrogation signifie que la désintégration correspondante est possible, mais que sa probabilité n'est pas connue.

La chaîne de l’isotope Iridium 167 (Ir 167) est intéressante car très complexe, menant à plusieurs nucléides stables et comportant tous les types de désintégration, exceptés l’émission de neutron et la fission.